|

|

| Ī░ųź┬ķ┴ŻĪ▒┤¾ąĪą─┼K─Żą═å¢╩└ |

|

ŖWĄž└¹┐ŲīWį║╔·╬’īW╝ęSasha Mendjan║═łFĻĀ╩╣ė├╚╦ŅÉČÓ─▄Ė╔╝Ü░¹┼ÓB(y©Żng)│÷ųź┬ķ┤¾ąĪĄ─ą─┼K─Żą═�Ż¼ėųĘQą─┼KŠĆĪŻ╦³┐╔ęįūį░l(f©Ī)Ąž▀MąąĮM┐Ś���Ż¼į┌▓╗ąĶę¬īŹ“×ų¦╝▄Ą─ŪķørŽ┬░l(f©Ī)š╣│÷ę╗éĆųą┐šĄ─ą─Ę┐�ĪŻ▀@ĒŚ▀Mš╣╩╣Ą├┐ŲīW╝ę─▄äō(chu©żng)įņ│÷ę╗ą®Ų∙Į±×ķų╣ūŅšµīŹĄ─ą─┼KŅÉŲ„╣┘���ĪŻŽÓĻP蹊┐2021─Ļ5į┬20╚š░l(f©Ī)▒Ēė┌ĪČ╝Ü░¹ĪĘ�ĪŻ

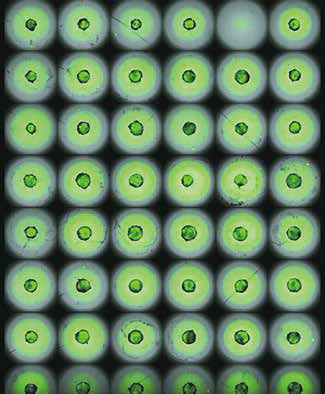

┤╦Ū░�����Ż¼┐ŲīW╝ęęčĮø(j©®ng)ųŲįņ│÷3Dą─┼KŅÉŲ„╣┘Ż¼▀@ĘNĘĮĘ©═©│ŻąĶę¬ĮMčb╝Ü░¹║═ų¦╝▄���Ż¼Š═Ž±ė├┤uēK║═╔░Ø{Į©įņĘ┐ūėę╗śėĪŻĄ½╩Ū����Ż¼▀@ą®ŅÉŲ„╣┘▓╗─▄Ž±╚╦ŅÉą─┼K─Ūśėī”ōp║”ū„│÷Ēææ¬Ż¼ę“┤╦═∙═∙▓╗─▄ū„×ķ┴╝║├Ą─╝▓▓Ī─Żą═����ĪŻ

ĮM┐Ś╣ż│╠īWį┌║▄ČÓĘĮ├µČ╝ĘŪ│Żėąė├Ż¼▒╚╚ń£y┴┐ą─┼K╩š┐s�ĪŻĄ½į┌ūį╚╗ĮńųąŻ¼Ų„╣┘▓╗╩Ū▀@śėą╬│╔Ą─�����ĪŻį┌┼▀╠źĢrŲ┌�����Ż¼Ų„╣┘═©▀^ę╗éĆĮąū÷ūįĮM┐ŚĄ─▀^│╠ūį░l(f©Ī)Ąž░l(f©Ī)ė²�����ĪŻį┌įō▀^│╠ųąŻ¼╝Ü░¹─ŻēK─▄ŽÓ╗źū„ė├�����Ż¼▓óļSų°Ų„╣┘ĮYśŗĄ─│÷¼F(xi©żn)║═╔·ķL╦─╠ÄęŲäė║═Ė─ūāą╬ĀŅ�����ĪŻ

蹊┐╚╦åTĮķĮB�Ż¼ūįĮM┐Ś╩Ūūį╚╗Įńą╬│╔č®╗©Š¦¾w╗“°BŅÉ╚║¾wąą×ķĄ─ĘĮ╩ĮĪŻ▀@║▄ļyįOėŗ�Ż¼ę“×ķ╦Ų║§ø]ėąėŗäØŻ¼Ą½╚įėąę╗ą®ĘŪ│Żėąą“║═ĘĆ(w©¦n)ĮĪĄ─ĮYśŗ│÷¼F(xi©żn)┴╦�����ĪŻŲ„╣┘Ą─ūįĮM┐ŚĖ³ėą╗Ņ┴”��Ż¼▀@ĘN“ļ[▓žĄ──¦Ę©”╩Į░l(f©Ī)š╣�����Ż¼╩Ū─┐Ū░╝▓▓Īø]ėą▒╗║▄║├ĄžĮ©─ŻĄ─įŁę“�����ĪŻ

MendjanłFĻĀŽļę¬į┌┼ÓB(y©Żng)├¾└’─ŻöMūįĮM┐Ś░l(f©Ī)ė²ĪŻ╦¹éāęį╠žČ©Ą─Ēśą“╝ż╗Ņ╦∙ėąģó┼c┼▀╠źą─┼K░l(f©Ī)ė²Ą─6éĆęčų¬ą┼╠¢═©┬Ę�Ż¼šTī¦Ė╔╝Ü░¹ūį╬ęĮM┐ŚĪŻļSų°╝Ü░¹Ęų╗»���Ż¼╦³éāķ_╩╝ą╬│╔▓╗═¼Ą─īė——ŅÉ╦Ųą─┼K▒┌Ą─ĮYśŗ����ĪŻĮø(j©®ng)▀^ę╗ų▄Ą─░l(f©Ī)ė²����Ż¼▀@ą®ŅÉŲ„╣┘ūįĮM┐Ś│╔ę╗éĆėąĘŌķ]Ū╗Ą─3DĮYśŗ����Ż¼Äū║§ųž¼F(xi©żn)┴╦╚╦ŅÉą─┼KĄ─ūį░l(f©Ī)╔·ķL▄ē█EĪŻ┤╦═Ō�����Ż¼čąŠ┐ąĪĮM▀Ć░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ą─┼K▒┌ĀŅĮM┐Ś─▄ėą╣Ø(ji©”)ūÓĄž╩š┐s�Ż¼öDē║Ū╗ā╚(n©©i)Ą─ę║¾wĪŻ

įōłFĻĀ▀Ć£yįć┴╦ą─┼KŅÉŲ„╣┘ī”ĮM┐Śōpé¹Ą─Ę┤æ¬����ĪŻ╦¹éāė├ę╗Ė∙└õõō░¶└õā÷▓┐Ęųą─┼KŅÉŲ„╣┘��Ż¼▓óÜó╦└įō▓┐╬╗Ą─įSČÓ╝Ü░¹�����ĪŻ═©│Żį┌ą─┼K▓Ī░l(f©Ī)ū„Ą╚ōpé¹║¾╚╦éā─▄ė^▓ņĄĮ╝Ü░¹╦└═÷��ĪŻčąŠ┐ąĪĮM┴ó╝┤░l(f©Ī)¼F(xi©żn)����Ż¼ą─┼K│╔└wŠS╝Ü░¹Ż©ę╗ĘNžōž¤é¹┐┌ė·║ŽĄ─╝Ü░¹Ż®ķ_╩╝Ž“ōpé¹▓┐╬╗▀węŲ�����Ż¼▓ó«a(ch©Żn)╔·ą▐Å═ōpé¹Ą─Ą░░ū┘|(zh©¼)����ĪŻ

蹊┐╚╦åTŽŻ═¹įōą─┼K─Żą═─▄Ė³ūį╚╗Ąž░l(f©Ī)š╣Ż¼Å─Č°ŅA£y╝▓▓Ī����Ż¼▓ó═©▀^▀@ĘNĘĮ╩ĮŻ¼╩╣ųŲ╦Ä╣½╦ŠįĖęŌīóĖ³ČÓ╦Ä╬’ę²╚ļ┼R┤▓įć“×���Ī����ŻĪ÷

ĪČ┐ŲīWą┬┬äĪĘ (┐ŲīWą┬┬ä2022─Ļ2į┬┐» ĘŌ├µ)